ما الذي تبحث عنه?

الحجر الجيري والجرانيت: الممارسة الهندسية للعمارة الحجرية المصرية القديمة

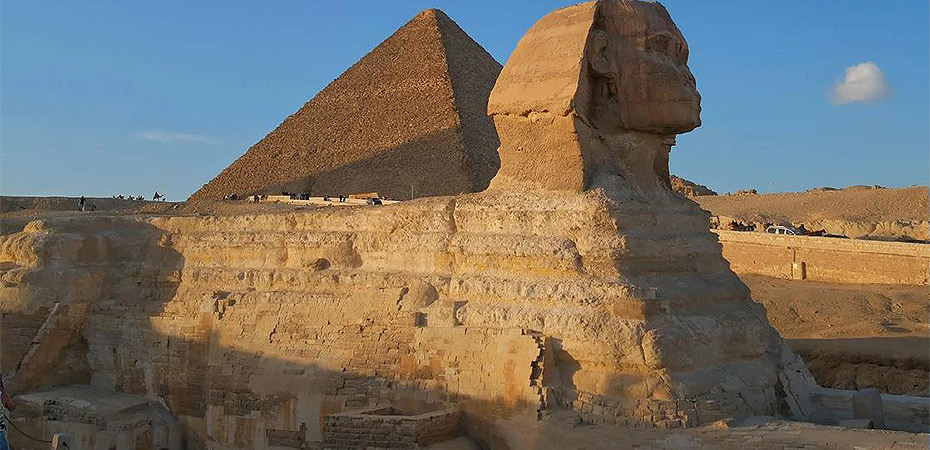

Nov 18, 2024في التاريخ المجيد للحضارة المصرية القديمة، منذ الأسرة الثالثة، لا يعكس الاستخدام الواسع النطاق للحجر سيادة السلطة الملكية فحسب، بل يوضح أيضًا سعي المصريين القدماء إلى العمارة الأبدية. ومع ذلك، فإن أصل وتطور تقنيات البناء الحجري لا يزال يكتنفه الغموض حتى يومنا هذا.

1. تطور مهارات البناء

شهدت مهارات البناء الحجري في مصر القديمة تحولًا من تقنيات البناء الصغيرة إلى التقنيات الصخرية، والتي تميزت بشكل خاص بمجمع هرم زوسر. هرم زوسر، الذي بني عام 2650 قبل الميلاد، هو مقبرة فرعون زوسر من الأسرة الثالثة في مصر القديمة، صممه المهندس المعماري الشهير إيمحوتب. ولا يعد هذا الهرم إنجازًا كبيرًا في تاريخ العمارة المصرية القديمة فحسب، بل يعد أيضًا أول مبنى عملاق في العالم مبني بالكامل من الحجر.

يأتي الإلهام التصميمي لهرم زوسر من مقبرة "المصطبة" المبكرةوهو بناء مستطيل الشكل مبني بالطوب اللبن وله قمة مسطحة. بمرور الوقت، كان الفراعنة يأملون في أن يعكسوا سلطتهم وأبديتهم من خلال هندسة معمارية أكثر روعة، لذلك قام إمحوتب بتكديس المصطبة تدريجيًا ليشكل هرمًا متدرجًا مكونًا من ستة طوابق. هذا التصميم ليس مذهلًا بصريًا فحسب، بل يرمز أيضًا إلى "سلم" الفرعون إلى السماء.

يبلغ الارتفاع الإجمالي لهرم زوسر حوالي 60 مترًا، ويبلغ طول قاعدته حوالي 143 مترًا. يغطي المجمع بأكمله مساحة 37 فدانًا وتحيط به جدران مستطيلة. يوجد العديد من المعابد والساحات بالداخل. يتكون الهرم من الخارج من الحجر الجيري، أما من الداخل فقد تم تصميمه بغرف وممرات دفن معقدة لحماية جسد الفرعون والأغراض الدفنية.

أثناء بناء هرم زوسر، استخدم المهندس المعماري إيمحوتب كمية كبيرة من كتل الحجر الجيري، وكانت تقنيات القطع والنقل لهذه الكتل متقدمة جدًا في ذلك الوقت. ويقدر علماء الآثار أنه تم استخدام ما يقرب من 2.3 مليون قطعة من الحجر لبناء هذا الهرم، ويبلغ وزن كل قطعة في المتوسط حوالي 2.5 طن. ويضمن هذا القطع الدقيق والخياطة المحكمة بقاء هيكل الهرم ثابتًا لآلاف السنين.

بالإضافة إلى ذلك، طور المصريون القدماء أيضًا آلات الرفع والنقل، باستخدام مبادئ الرافعة البسيطة وأنظمة البكرات لحمل الأشياء الثقيلة. وقد وضع هذا التقدم التكنولوجي الأساس للعمارة الصخرية اللاحقة.

لم يصل هرم زوسر إلى ذروته في مجال التكنولوجيا فحسب، بل أظهر أيضًا الثقة غير العادية للمصريين القدماء في الفن. يعكس التصميم الخارجي للهرم فهم المصريين القدماء وتطبيقهم للأشكال الهندسية، مما يوفر جوًا مستقرًا ومهيبًا ككل. وقد تم تصميم كل طبقة من طبقات الهرم بعناية، حيث تم صقل الحجر الجيري الخارجي ليصبح سطحه أملس يعكس الضوء المبهر، وهو ما يرمز إلى قدسية وخلود الفرعون.

2. مواد البناء والتكنولوجيا

توجد أنواع مختلفة من الحجر المستخدم في العمارة المصرية القديمة، منها الحجر الجيري، الجرانيت، والحجر الرملي، ولكل منها غرضه ومصدره المحدد.

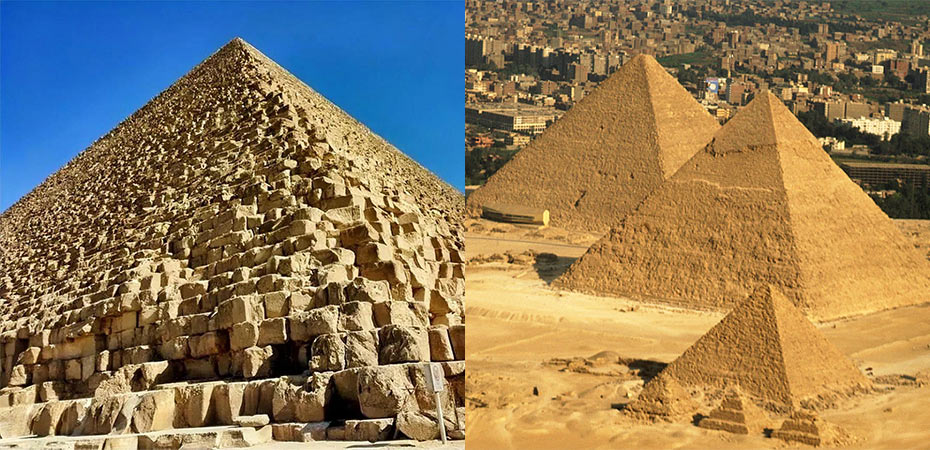

الحجر الجيري هو الحجر الأكثر استخدامًا في العمارة المصرية القديمة، ويستخدم بشكل أساسي في الطبقة الخارجية للأهرامات وجدران المباني الأخرى. قوامه ناعم نسبيًا وسهل النحت والمعالجة، ومناسب للتفاصيل الزخرفية وأساسات المباني الكبيرة. الطبقة الخارجية هرم الجيزةمصنوع من الحجر الجيري الأبيض عالي الجودة من محجر تولا، وهو ليس جميلًا فحسب، بل يتمتع أيضًا بمتانة جيدة.

الجرانيت عبارة عن مادة حجرية صلبة تستخدم بشكل رئيسي في بناء الهياكل المهمة مثل المقابر والممرات والتوابيت الحجرية. نظرًا لصلابته العالية، استخدم المصريون القدماء عادةً أدوات النحاس أو البرونز عند معالجة الجرانيت. وكانت محاجر الجرانيت بمنطقة أسوان هي المصدر الرئيسي لهذا النوع من الحجر عند المصريين القدماء. كانت تقنيات التعدين ومعالجة الجرانيت معقدة نسبيًا، وعادة ما تتطلب استخدام التشطيب الملتهب وطرق تبريد المياه لجعل الصخور أكثر عرضة للتشقق.

يتميز الحجر الرملي بصلابة منخفضة ومن السهل نسبيًا استخراجه ومعالجته، مما يجعله مستخدمًا على نطاق واسع في البناء. ونظرًا لنعومته، يُستخدم الحجر الرملي بشكل شائع في النحت والعناصر الزخرفية، مما يجعله مناسبًا لجدران المعابد والمباني الدينية الأخرى.

تختلف تقنية المحاجر في مصر القديمة باختلاف ظروف المحجر وصلابة الصخر. عادة ما يختار عمال المحاجر طرق تعدين مختلفة بناءً على خصائص الحجر.

تم استخراج الحجر الجيري والحجر الرملي بشكل شائع من قبل المصريين القدماء باستخدام طرق التعدين في الحفرة المفتوحة. في المحجر، يقوم العمال أولاً بإزميل فواصل الفصل ومن ثم استخدام الرافعات لإخراج الحجارة. وهذه الطريقة فعالة جداً في تعدين الحجر الجيري والحجر الرملي.

بالنسبة للصخور الصلبة مثل الجرانيت، ربما اختار المصريون القدماء طريقة التنقيب تحت الأرض. ومن خلال حفر الأنفاق، تمكنوا من الوصول إلى طبقات أعمق من الصخور واستخدام تقنيات مثل التشطيب الملتهب والتبريد المائي لجعل الصخور أكثر هشاشة وأسهل في التعدين.

استخدم المصريون القدماء أدوات مختلفة في استخراج الحجارة ومعالجتها، بما في ذلك الأزاميل النحاسية، والمطارق الحجرية، والأوتاد الخشبية. مع تطور التكنولوجيا، تم إدخال الأدوات البرونزية والحديدية تدريجيًا، مما أدى إلى تحسين كفاءة معالجة الحجر.

استخدم المصريون القدماء وسائل النقل المريحة نهر النيل لنقل الحجارة من المحاجر إلى مواقع البناء. ويستخدمون أثناء النقل أدوات بسيطة مثل الزلاجات والشرائح الخشبية لسحب الحجارة التي تزن عدة أطنان إلى وجهتها. وقد وجد علماء الآثار أن المصريين القدماء ربما وضعوا أيضًا رمالًا ناعمة مبللة بالماء على الطريق عند نقل الحجارة لتقليل الاحتكاك وتسهيل تحريك الحجارة.

عند معالجة الحجر، استخدم الحرفيون المصريون القدماء تقنيات قطع ونحت مختلفة بناءً على طبيعة الحجر والغرض منه. بالنسبة للأحجار الصلبة مثل الجرانيت، سيستخدم الحرفيون المطارق الثقيلة والأزاميل للنحت التفصيلي للتأكد من أن شكل الحجر وحجمه يلبي متطلبات البناء.

3. تكنولوجيا البناء والممارسة

على الرغم من أن تقنيات البناء الحجري في الأسرة الثالثة أظهرت براعة رائعة في المظهر، إلا أنه كانت هناك عيوب كبيرة من حيث القوة الهيكلية والمتانة. على سبيل المثال، في عملية بناء هرم زوسر، ومن أجل تحقيق المظهر الجمالي، تم صقل الحجارة بحيث يمكن ربطها ببعضها البعض بدقة مع وجود فجوة بضعة سنتيمترات فقط، ولكن هذا الربط الدقيق جاء على حساب التكلفة للتضحية بالمتانة الهيكلية. ومع مرور الوقت، تزداد الفجوات بين الحجارة بسرعة، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المبنى.

أظهر المصريون القدماء ابتكاراتهم التكنولوجية في نقل ومناولة الحجر. واستغلوا نهر النيل لنقل الحجر من المحجر إلى موقع البناء. أثناء النقل، استخدم المصريون القدماء أدوات بسيطة مثل الزلاجات والمنزلقات الخشبية لسحب الحجارة التي تزن عدة أطنان إلى وجهتها. وقد وجد علماء الآثار أن المصريين القدماء ربما وضعوا أيضًا رمالًا ناعمة مبللة بالماء على الطريق عند نقل الحجارة لتقليل الاحتكاك وتسهيل تحريك الحجارة.

في الممارسة المعمارية، انعكست المشكلات الديناميكية التي واجهها المصريون القدماء بشكل أساسي في القيود الفنية المفروضة على رفع وتحريك الأشياء الثقيلة. على سبيل المثال، تطلب بناء الأهرامات رفع أحجار ضخمة إلى ارتفاع كبير، بينما كانت التكنولوجيا والأدوات في ذلك الوقت بدائية نسبيًا. اقترح العلماء فرضيات مختلفة، بما في ذلك استخدام المنحدرات المساعدة، ورفع الرافعة، ومبادئ البكرة، وما إلى ذلك، ولكن لا يوجد حتى الآن إجماع موحد. وتتطلب هذه الطرق حسابات ميكانيكية دقيقة وفهمًا عميقًا للخواص الميكانيكية للمواد، وهو ما شكل بلا شك تحديًا كبيرًا للمصريين القدماء.

التحديات التي واجهها المصريون القدماء في مجال التكنولوجيا المعمارية جاءت بشكل رئيسي من معالجة الحجر واستقرار هياكل البناء. إنهم بحاجة إلى إكمال قطع الحجر ومعالجته ووضعه بدقة دون الحاجة إلى معدات ميكانيكية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون أيضًا إلى معالجة قضايا استقرار هياكل البناء، خاصة عند تشييد المباني الكبيرة على التربة الغرينية الناعمة.

4. هيكل البناء والاستقرار

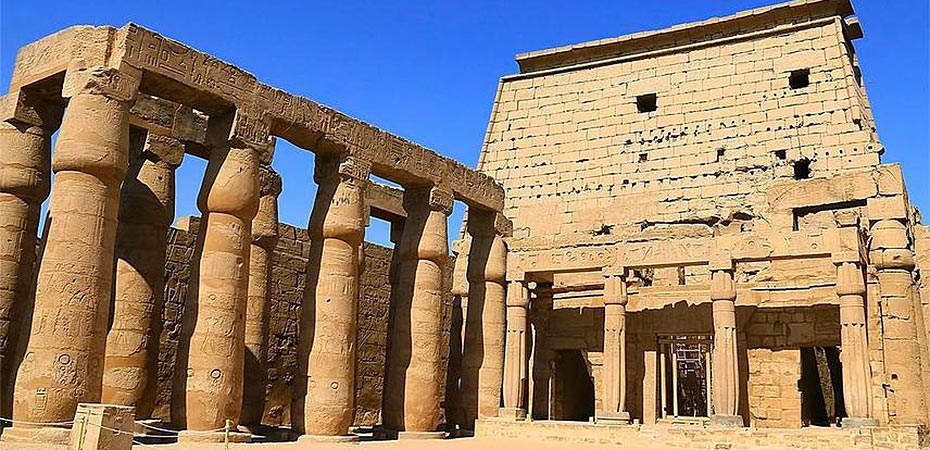

يتجلى استقرار أساس العمارة المصرية القديمة بشكل رئيسي في اعتمادها على التربة الغرينية الناعمة. على سبيل المثال، في معبد الكرنك، تم بناء بعض أكبر أسوار المدينة باستخدام 45 سم فقط من الرمال الموضوعة في قاع الخندق كأساس. تعتبر طريقة المعالجة الأساسية هذه ضعيفة بشكل خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. وفي فيضان نوفمبر 1899، جرف 11 عمودًا حجريًا ضخمًا من معبد الكرنك، واكتشف لاحقًا أن أساس الأعمدة لم يكن سوى بعض الحجارة الصغيرة الهشة التي تم وضعها عشوائيًا في الكهف.

كان لدى المصريين القدماء بعض المبادئ الغريبة في صقل ورص الحجارة، والتي يمكن أن تربك عمال البناء المعاصرين. لقد كان اهتمامهم منصبًا جدًا على المفاصل الطبقية والمفاصل الصاعدة على السطح الخارجي للجدار، لدرجة أن الوصلات بين الحجارة داخل الجدار تم تجاهلها بالكامل تقريبًا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التماس الصاعد غالباً ما يميل نحو خط الطبقات أو خط السطح الخارجي، وقد يكون ارتفاع الحجارة في نفس الطبقة مختلفاً في بعض الأحيان.

من الواضح أن الأشكال والأحجام المختلفة للأحجار المستخدمة في طريقة البناء هذه تسبب الكثير من المتاعب للحرفيين. في البداية، من الواضح أن المفاصل العلوية بين هذه الحجارة لم يتم ضبطها على الفور، مما يعني أنها لم تتم إلا بعد أن كانت الحجارة في مكانها بالفعل. قبل البناء، يتم ترتيب الحجارة في صفوف ومتصلة من طرف إلى طرف لجعل جوانب الحجرين متوازية تقريبًا عند المفصل. يتم تحقيق التعديل النهائي عن طريق تغيير ميل طاولة الاهتزاز. ولطريقة البناء هذه تأثير على ثبات المبنى، إذ تمت معالجة أسطح التلامس بين الحجارة بشكل مسطح نسبياً، كما أن المفاصل الجافة قابلة للتنفيذ تماماً. ولذلك يمكن اعتبار أن الجص لا يستخدم لأغراض الترابط.

وعلى الرغم من هذه التحديات، نجح المصريون القدماء في بناء مباني رائعة مثل الأهرامات من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر. على سبيل المثال، يتطلب بناء الهرم أساسًا متينًا. استخدم المهندسون المعماريون المصريون القدماء كمية كبيرة من العمالة والحجارة لوضع أساس الأهرامات بعناية. وتضمن هذه الأساسات ثبات الهرم وتمنع مشكلة هبوط الأساسات. يتبع هيكل الهرم مبادئ هندسية دقيقة، حيث يتناقص تدريجيًا من الأعلى إلى الأسفل ليشكل مثلثًا متساوي الأضلاع تمامًا، مما يضمن استقرار الهيكل. يستخدم التصميم بشكل كامل خصائص القوة العالية للمثلثات ويعزز المقاومة الزلزالية للأهرامات.

بدءًا من الأسرة الرابعة، ركدت تكنولوجيا العمارة الحجرية المصرية، بل وتدهورت خلال فترة الدولة الحديثة. وتعتبر الأسرة الرابعة "عصر الشرف" في مصر القديمة، وأبرز رمز لها هو بناء الأهرامات. ومع ذلك، بعد الأسرة الرابعة، على الرغم من أن حجم الهندسة المعمارية ظل كبيرًا، إلا أنه كان هناك اتجاه للركود أو حتى التدهور في الابتكار التكنولوجي وجودة البناء. خلال فترة الدولة الحديثة (حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد)، على الرغم من أن الإطار المعماري والتنظيم المكاني كانا ناضجين للغاية، إلا أن مستوى الصقل والابتكار التكنولوجي في الهندسة المعمارية لم يتجاوز الأجيال السابقة.

خلال عصر الدولة الحديثة، على الرغم من أن المعالجة المشتركة للجدران كانت لا تزال تتطلب معالجة دقيقة، فقد تم استخدام مواد رديئة وموصلات رديئة للحشو الداخلي. كانت العديد من أبواب أبراج المعبد مصنوعة فقط من الحجر المسحوق، وكانت الجدران المتقاطعة بالداخل ضعيفة أيضًا. فقط من خلال تقسيم المساحة إلى وحدات أصغر يمكن تثبيت الهيكل.

5. قضايا خاصة بعمارة الهرم

يتكون الهيكل الأساسي للهرم من الصخور والرمل والحجر الجيري، وعادةً ما تكون القاعدة مربعة الشكل تقريبًا. يمكن تقسيم الهيكل بأكمله إلى قسمين: الواجهة الخارجية والمساحة الداخلية. السطح الخارجي مغطى بالحجارة المسطحة، بينما يحتوي الجزء الداخلي على سلسلة من القنوات وغرف الدفن والتجاويف. يتكون شكل الهرم من أربع مستويات مثلثة، تتقاطع لتشكل مظهر الهرم. كل مستوى مثلث له أطوال أضلاع وزوايا متساوية، مما يجعل مظهر الهرم يبدو موحدا.

استقرار الهرم هو المفتاح لتصميمه الهيكلي. يتكون الجزء الداخلي للهرم من العديد من الحجارة أو الطوب المتين، والتي يتم تكديسها معًا بدقة لتشكل هيكلًا قويًا وثابتًا. كما يساعد التصميم المكاني داخل الهرم على توزيع الضغط، مما يجعل المبنى بأكمله أكثر استقرارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصميم الأساسي للهرم مهم جدًا أيضًا، حيث أنه مبني على صخور صلبة لضمان ثبات المبنى بأكمله.

تم تصميم الجزء الداخلي للهرم بهياكل مكانية معقدة، بما في ذلك الممرات الطويلة والقاعات المغلقة وما إلى ذلك. هذه الهياكل المكانية لا تزيد من استقرار الهرم فحسب، بل تعمل أيضًا كمعاني رمزية غامضة، مما يجعل الهرم موقعًا دينيًا. على سبيل المثال، الغرف المثلثة القائمة الزاوية داخل هرم الجيزة، بنسبة 3:4:5 على كل جانب، تجسد القيمة العددية لنظرية فيثاغورس. ولا يوفر هذا التصميم الاستقرار الهيكلي فحسب، بل يوضح أيضًا حكمة المصريين القدماء رياضيًا.

عملية بناء الأهرامات مشروع ضخم ومعقد. استخدم المصريون القدماء طرقًا مختلفة لنقل الأحجار الكبيرة، وبالنسبة للأحجار الصغيرة، كان بإمكان العمال نقلها يدويًا أو باستخدام أدوات بسيطة مثل البكرات والشرائح. بالنسبة للأحجار الضخمة، استخدم المصريون القدماء البكرات والماشية مثل الأبقار لسحبها، أو نقلها بالمياه من المحاجر القريبة إلى مواقع البناء.

تم تصميم مرافق مكافحة السرقة بالهرم بشكل فريد، فمثلاً، يشتمل نظام مكافحة السرقة في هرم خوفو على منشأتين ضد السرقة. أول جهاز مضاد للسرقة هو وضع ثلاثة أحجار مانعة للتسرب من الجرانيت الصلب مخزنة مسبقًا في قناة الممر الرئيسي على طول المنحدر المنحدر للممر الصاعد، مما يؤدي إلى إغلاق المدخل والممر الصاعد للهرم بإحكام. أما جهاز الحماية الثاني من السرقة فهو موجود في الغرفة الصغيرة لنظام الحماية من السرقة أمام الممر الأفقي عند مدخل مقبرة الملك. وكانت هناك صخور من الجرانيت يبلغ طولها 1.9 مترًا، وعرضها 1.2 مترًا، وارتفاعها حوالي 1.5 مترًا، ووزنها حوالي 10 أطنان.

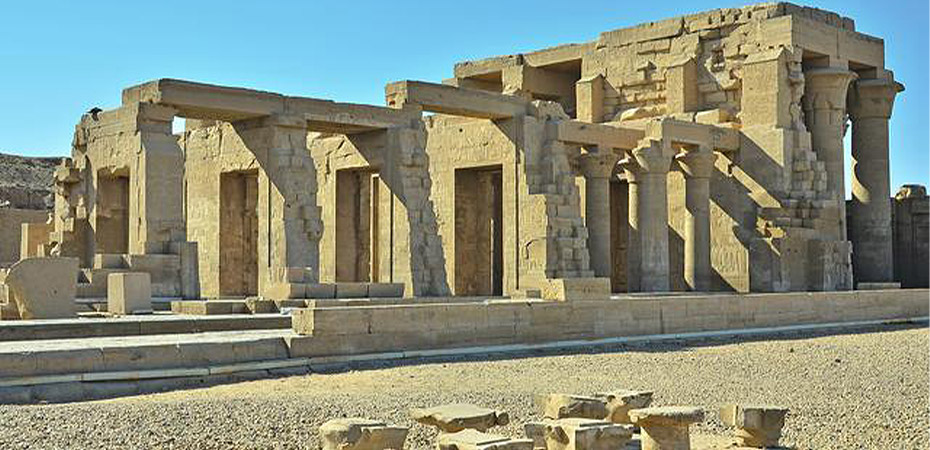

6. تصميم وبناء عمارة المعبد

كانت أرض المعابد المصرية القديمة تتكون عادة من أحجار مجمعة بشكل عشوائي يتم دفنها بالكامل في التربة، ويتم تسوية أسطحها في مكانها. قاعدة العمود إما أن تكون مكونة من حجارة صغيرة تخترق الرصيف وتوضع تحته، أو توضع على الرصيف مباشرة. وفي بعض الأحيان يتم وضعها على نتوءات دائرية ضحلة خلفتها عملية الرصف بالحجارة. ولا يضمن هذا التصميم ثبات الهيكل فحسب، بل يعكس أيضًا التعامل الرائع مع التفاصيل.

وتتكون الأعمدة إما من حجر واحد أو من مركب، وتمثل أصلين رئيسيين في شكلين مختلفين. نوع من الأعمدة ينتمي إلى نفس شكل عمارة سقارة من الأسرة الثالثة، وأصل شكل رأس العمود عبارة عن نباتات مثل البردي، واللوتس، والنخيل؛ وهناك نوع آخر يعكس بشكل أوثق شكل العمود المستقيم القوي المستخدم لدعم السقف داخل منجم الحجر. تبلغ مساحة قاعة الأعمدة الرئيسية بمعبد الكرنك أكثر من 5000 متر مربع، وتحتوي على 134 عمودًا حجريًا مرتبة في 16 صفًا. الصفان المركزيان كبيران بشكل خاص، حيث يصل ارتفاع كل عمود إلى 21 مترًا وقطره 3.57 مترًا. ويتسع لـ 100 شخص يقفون فوقه.

منذ الأسرة الرابعة، تم وضع الأسطح بشكل أفقي بشكل عام، لذلك لا بد من الاهتمام الكبير بكيفية جعل الفواصل مقاومة للماء وحماية الطلاء الداخلي من أضرار الرطوبة. بدءًا من عصر الدولة الوسطى، قام الناس بحل هذه المشكلة عن طريق دمج حواف حجرية صغيرة مشذبة بدقة بين ألواح السقف المرتفعة. ومن أجل تصريف مياه الأمطار، أحياناً يتم عمل منحدر بهبوط معين على السطح، وأحياناً يتم لصق فسيفساء مصنوعة من الحجارة الصغيرة على السطح لتوجيه تدفق المياه إلى أنبوب الصرف البارز من الحائط للتصريف.

عند التقاطع بين الجدار الداخلي والسقف، عادة ما يكون هناك العديد من الثقوب للإضاءة والتهوية، لتحل محل النوافذ. يُعتقد أن سبب فتح الثقب في هذا الموقع هو تقليل الأضرار المحتملة الناجمة عن الظروف الجوية. النوافذ التي توفر حقًا إضاءة جانبية عالية لم تظهر حتى عصر الدولة الحديثة. وفي وقت لاحق، تطورت من نافذة ذات كتلة واحدة إلى نافذة ذات شبكة.

7. قضايا بيئة البناء

مع مرور الوقت، تم إعادة بناء المباني المحيطة بالمعبد بشكل متكرر، مما أدى إلى ارتفاع أرضية المعبد وأدى إلى مشاكل في الصرف الصحي.

تعود مشكلة الأرضيات المرتفعة في المعابد المصرية القديمة بشكل رئيسي إلى كثرة أعمال البناء في المناطق المحيطة، مما أدى إلى هبوط نسبي في منطقة المعبد. على سبيل المثال، في معابد الأقصر والكرنك، بسبب الري المكثف للأراضي الزراعية المجاورة، يرتفع منسوب المياه في نهر النيل، وتزداد درجة تملح المباني، مما يسبب تآكلًا مستمرًا للمعبد معقد. وفي بعض المناطق، ارتفع منسوب نهر النيل بما يصل إلى 1.5 متر، وفي الوقت نفسه، يؤدي التملح إلى تآكل الأصباغ المستخدمة في الأعمدة والتماثيل.

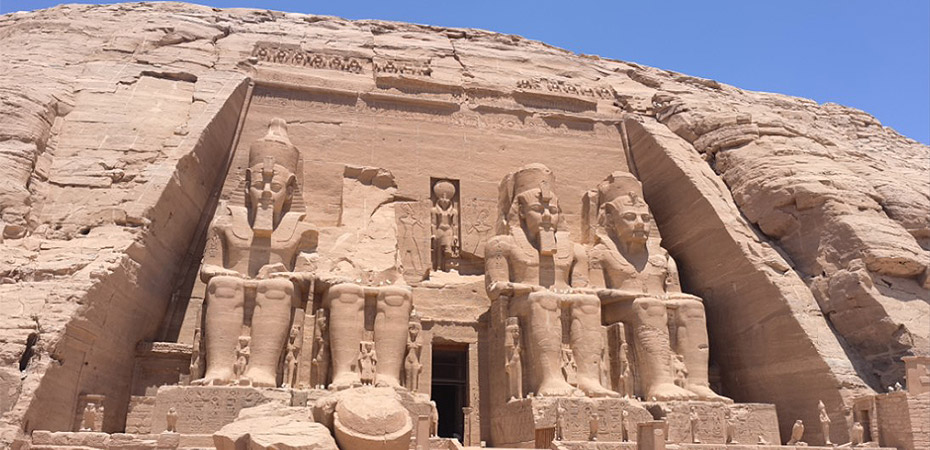

في الأصل، كان المعبد بمثابة مركز المجتمع، ولكن مع مرور الوقت، أثرت الأنشطة المعمارية المحيطة والتغيرات في البيئة الطبيعية على وظيفته الأصلية وحالته. على سبيل المثال، معبد أبو سمبلخضع لتجديدات وتوسعات متعددة في التاريخ. هندسته المعمارية كبيرة وعميقة وواسعة، وتواجه الشمال والجنوب، مع قاعة أمامية وغرفة نوم خلفية، وتغطي مساحة تزيد على 30000 متر مربع. ولم تؤثر هذه التغييرات على البنية المادية للمعبد فحسب، بل أثرت أيضًا على مكانته في المجتمع والثقافة.